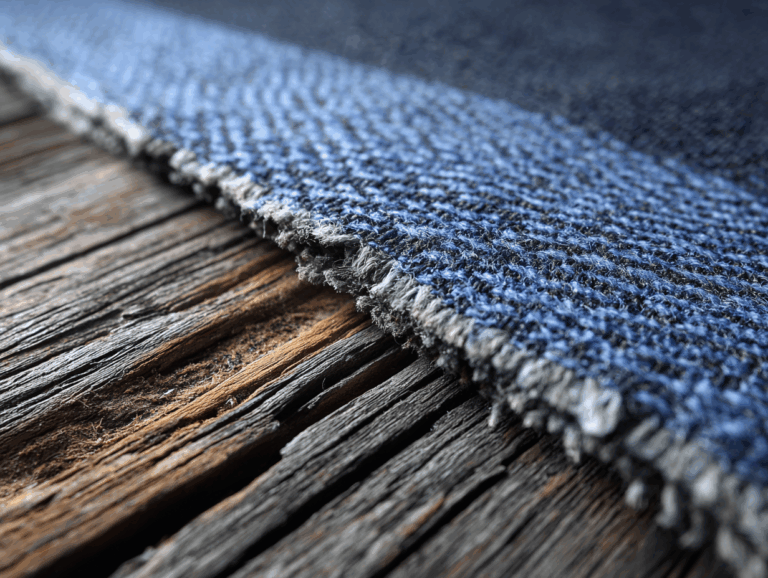

ヌルデニム──デニム端材を活かしたアップサイクル建材の可能性

日本の内装業界は、常に「廃棄」という宿命を抱えてきた。材料を使い切れず余剰が出る。施工の過程で出る端材は行き場を失う。だが、廃材を「ゴミ」ではなく「資源」として活かす取り組みが芽吹き始めている。卵殻を壁材に変えた日本エムテクスは、さらにデニム端材に着目し、新しい左官材「ヌルデニム」を生み出した。ワークショップの現場を追うと、笑いと苦労の交錯する中に、内装の未来を拓く手応えが見えてきた。

デニム端材が内装材に生まれ変わる

デニムは丈夫で風合いがあり、ファッションでは長く愛されてきた。一方で縫製工場からは大量の端材が発生し、その多くは廃棄される。日本エムテクスは、卵殻をパウダー化して「エッグウォール」を開発した経験を生かし、繊維廃棄物の活用に踏み込んだ。瀬戸内デニムと協働し、砕いたデニム繊維を漆喰状の左官材に混ぜ込み、壁に塗り上げられる新素材「ヌルデニム」を誕生させたのである。

岡本氏は語る。

「案件ごとに試作するだけでは“きれいごと”にすぎません。流通に乗せ、量をさばける仕組みがあって初めて、廃材活用が業界の解決策になります」

挑戦はまだ途上だが、「捨てられる運命」にあった素材が、空間を彩る内装材へと生まれ変わる。その意義は大きい。

Point of View

「大量廃棄の宿命に挑む姿勢は、業界全体の希望になる。デニムのように愛されてきた素材が、もう一度住空間を彩るのなら、我々も新しい誇りを得られるはずだ。」

ヌルデニムのワークショップ、笑いと叱咤の渦中で

この日の体験ワークショップ。会場には職人など多様な人々が集まり、ヌルデニムを壁に塗る体験に挑戦した。

「指が痛い!」

「厚みを揃えるのが難しい」

あちこちから声が上がる。見守っていた年配の職人からは手厳しい叱咤が飛ぶ。

「素人のアレンジはいらん!まずは王道を極めろ!」

笑いが起こりながらも、会場の空気は真剣そのもの。岡本氏が実演を交え、厚みの基準を解説する。

「下塗りで0.5ミリ、仕上げで1ミリ程度。乾くと厚い部分が痩せ、自然なテクスチャーが浮かび上がります」

参加者の一人は首をかしげる。

「塗りたてと乾いた後の色味、その差を読むのが本当に難しいですね」

確かに、デニム特有のインディゴブルーは乾燥過程で表情を変える。某自動車メーカーのコーポレートカラーを再現した事例では、その色合わせに大きな苦労があったという。

やがて会場はユーモラスな発想の場にも変わる。

「マグネットを仕込んで冷蔵庫に貼れるうさぎを作ろう」

「モザイクタイルのように剥がして貼るのはどうか」

遊び心に満ちた提案は、素材の柔軟性を示す証でもあった。

Point of View

「笑いと叱咤の混じる場でこそ、素材は“生き物”になる。参加者が一緒に試行錯誤し、デニムが空間に息を吹き込む瞬間を共有した。この熱気を、業界の力に変えていきたい。」

施工のリアル──DIYと責任施工のあいだ

ヌルデニムは「デザイン性に特化した左官材」としての魅力を放つ。しかし施工現場には現実的な課題が横たわる。

「天井は落ちやすい。壁面なら安定するが、薄塗りを二度重ねないと難しい」

「乾燥の進行が違うと、午前に塗った面と午後に塗った面で質感が変わってしまう」

岡本氏は体験談を交えて語る。施工は一気呵成に仕上げねばならず、半日の休憩が命取りになることもある。DIY志向のユーザーにとっては挑戦的だが、一方で責任施工の体制を整えることで職人の仕事が確保される。流通面でも、内装業者を介して適正な価格と責任施工を両立させる仕組みづくりが議論された。

「調湿性能で売るのではなく、まずはデザイン材として位置づけるべき」

参加者の一人がそう指摘すると、会場の空気がうなずきに変わった。性能を過剰に謳うのではなく、デザイン性を軸に据える。それがヌルデニムを長く定着させるための現実的な道筋である。

Point of View

「DIYでも扱える間口を持ちながら、責任施工で職人の腕を生かす──その両立が業界の未来だ。ヌルデニムは、そのバランスを探る“試金石”になるだろう。」

やらない善よりやる偽善──業界に広がる連帯の兆し

議論の終盤、岡本氏はこう言った。

「僕らがやっていることは、大した量にはなっていないかもしれません。でも、誰かの気づきのきっかけになれば意味がある。やらない善より、やる偽善。まずは動くことが大事なんです」

その言葉に、参加者の多くが静かにうなずいた。内装業界が抱える廃材問題は一社の努力では解決しない。だが仲間が増えれば可能性は広がる。

某自動車メーカーのショールーム施工、非住宅施設での導入事例など、ヌルデニムは既に新しい舞台に立ち始めている。今後は二酸化炭素吸収型タイルなど、さらに持続可能性を追求する素材開発も視野に入るという。

Point of View

「“やらない善よりやる偽善”。その言葉は、業界にとって合言葉になる。廃材の再生を笑われてもいい、まずはやる。その積み重ねが、循環型社会を現実にする力になる。」

編集後記

廃材に価値を見いだし、内装業界に新しい可能性を示す取り組み。それは一社や一人の挑戦ではなく、業界全体で取り組むべき課題である。 NPO法人住環境工事研究会は、この活動を広げる仲間を求めている。キャッチコピーは「日本の住環境をオモロく」。廃材を資源に変え、職人と設計者、メーカーと施工者が手を取り合う。そんな未来を共につくるために。

Author:山口剛

プロフィール

## 活動概要

山梨県出身。家業である壁紙卸売業を継承しながら、壁紙専門店「WALLPAPER STORE」のウェブ編集者として従事。幼少期より壁紙という素材に親しみ、成人後にその真の魅力を認識。「空間を一変させる壁紙の力」に感銘を受け、家業の発展とともにインテリア業界における新たな事業展開を開始した。

「WALLPAPER STORE」においては、壁紙の魅力をより広範囲の顧客層に訴求するため、ウェブサイトおよびSNSを通じた情報発信を担当。DIY愛好家のチームメンバー、ならびに施主の要望と生活様式に寄り添いながらインテリア空間を共創する「ウォールスタイリスト」と連携し、初心者にも取り組みやすいアイデアをブログおよび各種コンテンツを通じて提供している。

## 経歴

1983年、山梨県甲府市生まれ。慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)卒業後、株式会社インテリジェンス(現:パーソルキャリア株式会社)に新卒入社。事業企画部門において、中期経営計画の策定、予算管理、プロジェクトマネジメント等に従事。関連会社の統合、事業譲渡、合弁会社設立等、多岐にわたる企業戦略業務に携わり、豊富な実務経験を蓄積した。

## 個人について

家族との時間を大切にし、週末は息子のサッカー活動に積極的に参加している。また、浦和レッズの熱心なサポーターとして、週末のテレビ観戦を楽しみとしている。